Histórico

19/set/2011 – dia 5

Cusco/Vale Sagrado

Dentro do ônibus, a sensação era de cansaço. A tarde caía aos poucos, e o caminho era sempre pra cima. Em curvas sinuosas, áimos aos poucos cada vez mais alto. Quando parecia que estávamos chegando, não estávamos sequer na metade da subida. E assim foi. O céu acinzentando, e lá fora parecia cada vez mais frio. Algumas vezes a Debs ou a Mel tentavam uma foto externa. Abriam um pouco o vidro, e o vento vinha cortando como navalha. A chuva havia cessado, e caía agora uma garoa gelada – nada comparável ao aguaceiro do nosso destino anterior, e por isso mesmo havia esperança de coisa melhor em nossa chegada.

E enfim chegamos a Chinchero, um distrito que fica a mais de 3700m de altitude. Descemos do ônibus e o frio de fato era descomunal. Minha mãe já estava num ritmo mais devagar que a gente, e foi preciso um pouco de calma pra acompanhá-la até o ateliê que ficava localizado no alto de uma escadaria logo após a entrada. Subimos e ao chegar lá em cima, nos acomodamos ao redor de duas artesãs, que nos explicariam durante alguns minutos como são feitas as peças de lá tecidas pelos locais, e seu jeito absolutamente rústico e natural de coloração, que humilha qualquer processo mais moderno, tal a força que as cores ganham após o tingimento – que é feito com sucos naturais, seivas e até com bichinhos esmagados. Um barato.

Vale também atentar que assim que todos chegam e se acomodam para a demonstração, duas ou três cholas vão distribuindo chá de coca para os turistas – para esquentar um pouco o corpo naquele frio todo, e para amenizar os efeitos da altitude. Sim, porque não é por ser de um lugar simples que as pessoas tratam mal seus visitantes (e potenciais clientes). A demonstração foi divertidíssima, com a artesã/mestre de cerimônias brincando com todos, mostrando suas ferramentas de trabalho e contando um pouco mais da história do povo peruano. Após concluir a demonstração, dá-se uns 20 minutos para as compras – que são volumosas, praticamente de todos, e nos incluímos nisso. As peças são lindas e valem o investimento. Mas esqueça a pechincha: as artesãs são duras na queda e o preço só baixa depois de muito bate-boca.

Nosso guia então nos levou à igrejinha (Iglesia Virgen de Natividad) no alto do distrito, onde antes mesmo de nos reunirmos pudemos observar a chegada da noite lá do alto. Uma paisagem absolutamente fantástica, pra fechar de forma maiúscula um dia espetacular. Entramos, e na igreja soubemos maiores detalhes sobre as crenças, deuses e significados da cultura peruana, e de que forma eles foram capazes de camuflar seus próprios credos de forma que os espanhóis não notassem que sua cultura sobrevivia implícita em obras e mensagens aparentemente européias. Pra gente se emocionar, tamanha a capacidade e força de um povo que a gente conhece tão pouco. Saímos de lá babando por mais informação, e querendo mergulhar de cabeça no universo dos incas. Se existia alguma dúvida de que tanta correria durante a viagem valeria a pena, ela acabava ali. E o dia também.

Jajá, as despedidas e umas novidades.

19/set/2011 – dia 5

Cusco/Vale Sagrado

Pegamos o microônibus e seguimos viagem até um restaurante no meio do Vale Sagrado, afinal, almoçar é algo tão sagrado quanto qualquer sítio que visitássemos… Nossa parada foi em Urubamba, onde pudemos durante uma hora desfrutar mais um pouco do rango local, com seus milhos gigantes e até um feijãozinho apimentado (que estava meio duro, mas quem se importa nessas horas?). Vale o registro que no restaurante “tocavam” uns artistas locais – sim, música ao vivo era um dos atrativos – porém, num playback descarado, e ao lado obviamente aquela pilha imensa de CDs. Comida, xixi e baterias renovadas, bora seguir viagem.

Pouco mais à frente, o ônibus faz uma pausa rápida num lugar todo bonito, de onde sai Grant, nosso herói americano que havia comprado um pacote mais chique que o nosso e havia almoçado coisa bem mais gourmet. Obviamente o fato somou-se às piadas internas que já fazíamos. Segumos em frente. E o tempo foi fechando…

…até nossa chegada a Ollantaytambo. Não havíamos levado nossos casacos impermeáveis, dado que pela manhã estava um Sol bem do bonito. Conclusão? Capas de chuva, que os locais avançaram oferecendo sobre a gente assim que descemos do coletivo. Não lembro quando pagamos, mas foi coisa ridícula de barato. Porém, ridícula também era a capa, como vocês podem notar nas fotos seguintes. Mas protegidos que estávamos, era hora de encarar a pedreira. Literalmente.

Vou colar a definição da Wikipédia pra facilitar o trabalho sobre as explicações necessárias – e são necessárias mesmo:

“Ollantaytambo ou Ullantaytanpu é uma obra monumental da arquitetura incaica. É a única cidade da era inca no Peru ainda habitada. Em seus palácios vivem os descendentes das casas nobres cusquenhas. Os pátios mantêm sua arquitetura original. Trata-se de um dos complexos arquitetônicos mais monumentais do antigo Império Incaico. Comumente chamado “Fortaleza”, devido a seus descomunais muros, foi na realidade um tambo ou cidade-alojamento, localizado estrategicamente para dominar o Vale Sagrado dos Incas. O tipo arquitetônico empregado, assim como a qualidade de cada pedra, trabalhada individualmente, fazem de Ollantaytambo uma das obras de arte mais peculiares e surpreendentes que realizaram os antigos peruanos, especialmente o Templo do Sol e seus gigantescos monólitos. Algumas das rochas utilizadas na construção são somente encontradas a alguns quilômetros da cidade, o que revela o domínio de técnicas avançadas de transporte de rochas. As pedras eram trabalhadas antes de serem transportadas e nesse trabalho eles deixavam sulcos para facilitar o transporte, mediante amarração de cordas.”

Um lugar lindo, impressionante e alto pra burro. E naquele momento, molhado. Começamos a subir as escadarias* e logo no primeiro recuo minha mãe resolveu (sabiamente) não encarar o desafio. Enquanto ela ficou lá embaixo, subimos junto com o guia e o grupo para conhecer o complexo. Entre muitas explicações sobre as portas, as estruturas e tudo mais, ficou um sentimento de frustração implícito pela chuva. Aquele lugar é realmente muito bonito, mas a água não ajudava e as paisagens estavam todas enevoadas. Subimos um pouco mais, vasculhamos alguns cantos mas certamente não aproveitamos aquele local como gostaríamos. Descemos, reencontramos a véia, tomamos um pouco mais de chuva e o grupo então regressou.

Minha mãe, que é tão dada quanto eu, ganhou a simpatia do nosso guia – que lhe entregou a bandeirinha do grupo e emprestou seu lugar a ela por alguns instantes. Pra desmentir qualquer possibilidade da Paquinha não ter se divertido durante a viagem, ou achado ruim que choveu, que estava frio, que estava desconfortável, enfim… algumas imagens, que valem sim mais do que qualquer palavra escrita.

É impossível negar que a gente já estava num razoável bagaço, e que a tarde com esse tempo não prometia muita coisa além daquilo que já havíamos vivido. Porém, viagem é viagem, e a gente sempre acaba se surpreendendo quando menos espera. De volta ao ônibus, ainda havia um último destino antes de cair a noite.

*Sempre que esse tipo de referência surgir num sítio arqueológico, entendam como sendo um conglomerado de pedras nada simétricas que possui a mesma função de uma escada. Porém, seus acessos são absolutamente distintos. Os incas eram altos – e os degraus também são. Da mesma forma, são pedras pouco trabalhadas, apenas na suficiência de atingir a esses objetivos de acesso.

Não é de hoje meu gosto por música. Já me arrisquei a ter um blog somente com esse assunto, pois tenho certeza que não é necessário nenhum conhecimento técnico sobre o assunto pra conseguir distinguir o (meu) bom do (meu) ruim. Música pra mim sempre foi paixão pura, visceral e completamente abstrata, cujo único contexto explicável é seu estado de espírito e de coração.

Admiro os estudiosos virtuosos da mesma maneira que valorizo os punks de três acordes e nenhuma técnica. Desacredito completamente na música como ciência exata, onde quem é mais rápido ou mais técnico é melhor que o que não é. Por sinal, acho sim qualquer comparação descabida: cada banda ou artista vem de determinada época e contexto, e assume uma proposta só sua. Não compete nem mesmo dentro de um estilo, pois se o fizesse não teríamos ídolos, mas torcidas.

Obviamente, temos nossas preferências, comparamos sim (porque somos humanos e nesse A+B discorremos por horas sobre quem fez o melhor disco, o melhor solo, a melhor formação, viajamos no tempo e colocamos frente a frente vivos e mortos, montamos seleções, enfim). Por isso mesmo, creio que cada época tenha sim seu valor – senão imediato, digno de atenção neste e nos anos que seguirão. E não as comparo, da mesma forma que não comparo Pelé com Neymar, Fangio com Schumacher, feijão com morangos. Cada um tem seu valor, sua hora e seu espaço na nossa vida.

Dito isso, vim aqui pro meu canto exemplificar em dez momentos bandas que vieram após os (sim, valorosos) anos 80, e que ao menos a mim dizem que a música ainda tem sim muito a acrescentar além daquela nossa discografia básica dos dinossauros do rock, pop, soul, enfim… chame do que quiser. Eu acredito que nunca é tarde pra se descobrir um novo e bom momento em 3 ou 4 minutos de uma melodia que você nem sabia que existia. E existe. Não existe ordem, melhor ou pior. São somente dez exemplos. E logo abaixo, as datas e os discos…

The Detroit Cobras (1995-)

Bad Girl

Mink Rat or Rabbit (1998)

Garbage (1993-)

Why Do You Love Me?

Bleed Like Me (2005)

Keane (1997-)

Somewhere Only We Know

Hopes And Fears (2004)

Mika (2006-)

Love Today

Life in Cartoon Motion (2007)

Duffy (2006-)

Warwick Avenue

Rockferry (2008)

Ryan Adams (1991-)

Come Pick Me Up

Heartbreaker (2000)

The Killers (2002-)

Bones

Sam’s Town (2006)

The Donnas (1993-)

Take It Off

Spend The Night (2002)

John Mayer (1996-)

Belief

Continuum (2006)

Jamie Cullum (1999-)

All At Sea

Twentysomething (2003)

Obviamente utilizei critérios:

1) As bandas devem possuir mais de um disco;

2) As banda não precisam necessariamente de hits (dado que todo rockeiro curte se meter a desbravador underground, e eu não sou diferente);

3) As bandas podem tocar estilos de outras épocas (estamos discutindo qualidade musical, não inovações de gênero);

4) As bandas DEVEM ser boas de palco (por isso mesmo todos os vídeos serem ao vivo, uma vez que metade das bandas dos anos 80 não conseguiria emplacar um hit que fosse sem efeitos de estúdio, comerciais de cigarro e filmes do John Hughes).

Dito isso, aproveitem, comentem, sugiram e se divirtam.

Fim do segundo jogo da primeira fase da Libertadores. Ganhamos (num sufoco desgraçado de início – porém nunca ameaçados de fato), que foi virando tranquilidade tal a fragilidade do adversário, o “temível” Nacional do Paraguai pelo placar de 2×0. No mesmo dia de hoje, o Santos passeou sobre o forte (mesmo) Internacional, num show inspiradíssimo da dupla Neymar e Ganso, o Fluminense meteu 2×1 no Boca lá na Bombonera – um resultado memorável, e o Barcelona enfiou 7×1 no Bayern (sendo 5 gols só do Messi).

Deveríamos nos envergonhar…? Acho que não. E explico.

Enquanto corinthiano, já vi meu time em fases gloriosas (1995, 1998, 1999, 2005) e medíocres (malditos 1996 e 2007). Em ambos os casos, haviam certezas – fossem de vitória ou derrota, o time era aquele. E assim seria, de fato… o histórico tanto de êxitos quanto de vergonhas se seguiram e marcaram os anos. Em outros momentos, não tivemos grandes equipes, mas um ou outro astro – um batedor de faltas, um artilheiro, um meia ofensivo, um talismã. Nos apoiávamos neles, e assim, entre tropeços e saltos nos fizemos novamente.

Acontece que há mais ou menos ano e meio, nossa equipe mostrou-se uma coisa à qual não estávamos acostumados. Um time coeso, arrumado, mas em nada genial, apesar de termos no elenco jogadores capazes de decidir partidas em lampejos criativos: Alex, Danilo, Jorge Henrique, Liedson… contratamos até o Adriano, arriscando num cara de talento inquestionável – mas de péssimos hábitos. Nossos volantes são outro caso à parte: Paulinho e Ralf, que apareceram sendo nada, tornaram-se peças-chave num elenco extremamente ajeitado. Uma zaga com titulares e reservas muito bons – não são nenhum Gamarra, mas são mais confiáveis do que a concorrência. E até nosso goleiro, que depois de jogar com dedo quebrado e sair de campo batendo no peito e dizendo “aqui é Corinthians!” acabou com crédito com a Fiel. Enfim, temos uma casa conhecida, confiável e atualmente campeã nacional.

Mas que costuma se contentar em tocar bola no meio de campo, em não se impor se não houver espaço, e se ousar, que seja na última hora – precisando pra valer. Que quando marca um golzinho, continua na mesma pegada, sem vislumbramento nem grandes magias. 20 do segundo tempo, 1×0 pra gente? Tome meia, volante e zagueiro. E nesse quase regime de fome, vamos ganhando um pontinho ali, três aqui, e num dia de falta de sorte, perdendo aqui ou ali de vez em quando. Sim, porque apesar de tudo, a camisa grita, e nós continuamos ganhando de virada aos 47 do segundo tempo, com bola desviada na zaga adversária; conseguindo gols espíritas e inacreditáveis; quando precisando do resultado improvável do adversário em outro jogo, ele acontece; e quando erramos, eles erram também e fica tudo bem. Porque dá pra mudar estilo de jogo, elenco, mas mística… bem, essa não muda nunca.

Por isso mesmo, tem sido um trabalho danado torcer pra esse time de resultados: que comemora empate com Deportivo Táchira, e que sua litros pra ganhar em casa do Jabaquara paraguaio. Mas antes de arrancar o que me sobrou de cabelo, entre um “putaquepariu Jorgenrique!” e “juíz doentedocaralho!” me veio uma luz: talvez esse seja o Corinthians “mais Corinthians” que eu já vi, e existem motivos de sobra pra se acreditar nisso.

Quando o time é bom, a gente não sofre, e quando é ruim, também não – a gente espera a desgraça com esperança de um mínimo de vexame. Da mesma forma, quando tem um medalhão em campo, vira tudo ou nada em cima das costas do sujeito. Dessa vez, não tem nada disso: o técnico não é gênio nem estrela, o maior nome do time não joga (graças à incompetência dele mesmo, nem relacionado o cara é), e não existe um comandante de fato lá dentro de campo. Ou seja…

…é um time comunitário, onde todo mundo joga pra todo mundo. Joga junto, feio quando precisa, com lampejos de alegria e criatividade. Caga de medo e trinca os dentes quando o jogo é importante, mas não foge da pancadaria. Se abstém das egotrips dos estrelas, em prol de uma molecada voluntária. Não dá show, nem tem vergonha de chutar pra cima e afastar o perigo pra onde o nariz estiver virado. Ganha de meio a zero e chama de goleada. E peça a peça, avança num efeito dominó esquisito, deixando uma ou outra peça no caminho e sempre parecendo que hora mais, hora menos, a corrente vai quebrar. O time reticente, mas seguro e que joga de um jeito técnico e só dele… que talvez nunca tenha feito o torcedor sofrer tanto – não de desespero, mas justamente com essa proposta de “resultado a qualquer custo” – coisa que a gente comumente se acostumou a conhecer em outras equipes, e que nos causa estranhamento absoluto ser dessa forma, com a nossa camisa. Foi assim no Brasileiro. Tem sido assim na Libertadores.

É o Corinthians. Talvez mais corinthiano que nunca.

E a sorte enfim sorriu para Barrichello.

Sim, sorte. Pela primeira vez em muito tempo. Um piloto cujo primeiro registro que me lembro ter em mãos é um comercial da Arisco impresso no 4Rodas de eras atrás, e que de lá pra cá se tornou a esperança brasileira na Formula 1 após uma época dourada de gênios nacionais do esporte: Fittipaldi, Piquet e Senna. Não há sucessão que segure uma barra dessas.

Equivale a esperar quem serão os novos Beatles. Sim, a pressão imposta (e aceita) principalmente pela Rede Globo, quando perdemos o ídolo natural desse esporte naquele 1º de maio pesou nas costas do sujeito. Uma pressão absurda, diga-se de passagem, porque ninguém tem a obrigação de ser genial por ter nascido no mesmo chão que outros gênios – algo tão lógico que é absurdo ter que explicar uma coisa dessas. E ele reclamou (muito), e chiou (demais), e entre espasmos nacionalistas e desilusões técnicas, nunca atingiu metade do sucesso dos três nomes já citados. Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn e Williams. Uma montanha-russa de equipes: ascendentes, consolidadas, estreantes e roubadas. Uma carreria de esperanças e desesperanças que justificam o sobe-desce da comparação anterior.

Rubinho deu sim muito azar. Estava no lugar errado na hora errada quando Senna morreu. A Jordan ascendente não era a Williams ou a Benneton. Quase ganhou com a Stewart – fez até pole com ela, uma equipe nanica mas extremamente profissional. Saltou pra Ferrari, naquele que seria seu grande momento na Formula 1. Mas ao seu lado, Schumacher, que foi e é o melhor piloto de todos os tempos dessa categoria. Barrichello foi Berger e Patrese – um coadjuvante de luxo numa equipe que clara e logicamente privilegiou seu melhor piloto. Migrou pra Honda, uma equipe horrorosa, que quando acabou e aparentemente acabaria também com sua carreria, virou Brawn – aquela equipe que durou um ano e foi “só” campeã. Seu último suspiro de saúde antes de passar pela hoje agonizante Williams. Parecia

Mas não dá pra tirar os méritos de um cara que se mostrou ser um baita carregador de pianos. Além de ótimo acertador de carros, um piloto com pouquíssimos erros de pista, algumas vitórias espetaculares (a sua primeira na Alemanha foi coisa que valia um filme) e momentos memoráveis (pro bem e pro mal), e um cara persistente – um baita mérito em tempos de gente preguiçosa que desiste por qualquer coisa. Vindo de uma época ainda dourada da F1, Rubinho vivenciou a revolução tecnológica de duas décadas numa categoria absurdamente exigente e visionária. Sobreviveu, e se não foi um mártir, da mesma forma não merecia uma carreira como a que teve ser desligada abuptamente. Stock Car? Me perdoem, mas automobilismo no Brasil nesse momento é motivo de piada. Merecia coisa melhor sim, e a Indy apareceu em boa hora. De um jeito muito legal, com o apoio do Kanaan (que é outro baita piloto, mas que nunca vai figurar no hall daqueles 3 por justamente ter sido vencedor somente na Indy – assim como Gil de Ferran e Helinho).

Qual o grande barato dessa história?

Infelizmente haverá uma transferência de nacionalismo – sai a Globo, entra a Band, e o “Rubinho do Brasil” continua existindo, coisa que ninguém precisa. Mas a exposição da categoria pros fãs daqui ganha em muito com o ingresso de Rubens. Da mesma forma, a pressão que ele carregava como esperança nacional numa categoria cada vez menos competitiva perde-se na distribuição de equipamentos muito semelhantes na Indy. Sim, Barrichello pode agora falar de vitórias (e por que não, de títulos) com base em possibilidades, e não em sonhos. Nos EUA, novos circuitos, uma galera que compete de forma completamente diferente, ovais e novos desafios. E quem não precisa de renovação nessa vida?

Rubens renasce num momento em que seu desempenho ainda é de alto nível, e chega forte num novo e (sim) empolgante universo, onde aquele não-me-toque todo limpo e requintado da F1 dá lugar a um espírito de certa forma mais “precário e garagista” – coisa que todo piloto gosta e preza. Sem desculpas nem comparações, dado que é novo na brincadeira. Os carros, igualmente novos, reinauguram a categoria esse ano.

Quem diria que nossa melhor novidade seria um velho conhecido. Eu desejo sim boa sorte e torço muito… e que aquela imagem amarga e caricata dê lugar à de bom e competente piloto que ele sempre foi.

*Eu estou postando esse texto ANTES do anúncio oficial, porque nunca foi tão óbvia uma notícia dessas. Pra ter coletiva de imprensa e transmissão ao vivo por rádio e TV pelo Grupo Bandeirantes, eu pessoalmente duvido que marquem um evento desse tipo pra nego chegar e falar “vou ficar em casa e vocês que se virem em promover o próprio espetáculo”…

19/set/2011 – dia 5

Cusco/Vale Sagrado

Nossa primeira parada foi num mirador, logo no início do passeio. A chegada até Pisac demora coisa de uma hora e meia, se não me falha a memória, e alguns lugares vão dando uma dica das belezas do Vale Sagrado. O caminho é feito entre montanhas, numa estrada sinuosa e bastante “emocionante”, mas longe de ser coisa descuidada. Sim, passeios históricos não significam uma imersão na precariedade, e tanto a pavimentação como a estrutura turística peruana eram sim simples, mas extremamente eficientes. Nada de calor, e nada de frio. Nuvens e mais nuvens, mas o dia prometia bastante.

Antes de chegar ao sítio, uma parada prévia num mercadinho de artesanatos locais. O de Pisac , especificamente, é bem requisitado e indicado aos turistas, mas no nosso caso acabamos parando em outro por motivos até hoje desconhecidos. Ali mesmo, após uma chorada aqui e outra ali, conseguimos boas bugigangas e algumas lembrancinhas bem bacanas pra trazer na mala. Pechinche: é um povo que chora, chora, mas cede. Não estamos falando de coreanos, mas sim de peruanos. E eles acabam cedendo após algumas lágrimas e verbetes balbuciados pra dentro.

Vinte minutos de compras e mais um pouco de trilha, chegamos ao sítio. Na descida do ônibus, uma nova fila (que passa MUITO rápido) para perfurar os bilhetes – sim, nada de tecnologias avançadas, papéis especiais e hologramas: o guia faz uma espécie de chamada dentro do ônibus, e confere os tipos de entrada adquiridas por cada um dos passageiros. Os vouchers, em fotos no texto anterior, são perfurados assim que você chega à localidade em questão. Estávamos em número de mais ou menos 25 a 30 pessoas, então não existe caos. Pois bem… assim que desci do ônibus, me deparei com uma velhota peruana e sua panelona de água fervente. Um dos principais alimentos do Perú é o milho, e suas trocentas variedades cultivadas lá. Já havíamos provado algo diferente no ceviche, mas eis que me deparo com essa maravilha de grãos estufados que mais parecia um mostruário de almofadinhas – o tamanho dos grãos é ridículo de grande, e a velhinha ainda joga no canto um naco de queijo fresco. Pela bagatela de 3 soles, eis a refeição local do momento…

Saio me lambuzando nessa beleza, e aí bate a vontade e tanto a minha mãe quanto a Mel pedem um cada. Enquanto vou entrando no local, cruza comigo um canadense muito gente boa (e meio perdido), perguntando “Where did you buy it?”… eu aponto a senhora lá no canto e digo que custou 3 dinheiros. O cara pira e sai voando atrás da velhinha, enquanto eu vou pra dentro de Pisac. Certo cuidado em acompanhar minha mãe num terreno de terra, grama, pedras, desníveis e buracos (não muitos, mas presentes), além obviamente da altura de cada um dos níveis do solo – suficiente pra te fazer um belo estrago em caso de estabanagem. Era de fato o primeiro desafio mais puxado da Paquinha. Ouvimos atentamente a introdução histórica do guia, que nos sugere pequenos avanços numa rota já pensada pra dentro do local. Com isso, temos 20 minutos daqui pra lá, 30 minutos de lá pra cá e por aí vai – é assim que funciona, pros grupos não se perderem num espaço tão grande e tão novo (pra gente). Ah, cada guia usa uma bandeirinha, e a nossa vocês verão mais pra frente. A amplitude das ruínas só é notada no momento em que você se vê lá dentro. E é absolutamente espetacular. As fotos são registros, e somente isso, pois novamente o sentimento é de que certas coisas são intraduzíveis quanto a estar ou não ali.

É meio complicado tentar definir agora a ordem cronológica em que as coisas aconteceram lá dentro. Mesmo assim, alguma coisa ainda se ordena aqui na minha cabeça, e as memórias surgem. A começar pela minha mãe, que foi a primeira a extravazar o sentimento de magnitude que aquele local passava. Estender os braços e tentar fazer com que aquilo tudo coubesse num abraço era desejo implícito de todos nós; lembro também de uma sequência de fotos em cima de uma pedra, que ficava bem próxima da beirada do “degrau” em que estávamos – foto que eu saio com a Debs, e que podia-se pensar ter sido perdida pelo caminho, mas a Mel não deixou de registrar nada e cá está ela, num ângulo ainda mais legal; outra lembrança – essa, absolutamente inevitável – é que por ter sido o primeiro desafio de fato em relação a “degraus” e obstáculos naturais, minha mãe aos poucos foi se cansando. Os caminhos normalmente eram feitos em fila, pois as trilhas comportavam somente uma pessoa – pra subir ou descer. Então o Grant (o americano do ônibus) tomou a frente e começou a “carregar” minha mãe pra cima e pra baixo. Não preciso dizer o quanto ele foi bacana e solícito, o que obviamente nos aproximou e dali em diante começou uma amizade que até hoje sobrevive (mesmo em débito nesse exato momento) em nossas caixas de e-mail; outra recordação é de uma travessia que fiz, numa altura até então bastante considerável – e eu tenho medo de altura. Assim que atravessei, sentei na primeira pedra que vi e tive ali um acesso de choro tal a emoção da coisa. Estar se superando é mais ou menos isso, duma forma ou de outra e pra cada um de nós. Também está registrado abaixo, assim como o saldo final do que foi esse passeio.

Descrever o lugar, suas peculiaridades e curiosidades… bem, isso façam vocês – preferencialmente ao vivo, assim como fizemos. Eu descrevo nossa viagem e nossas experiências, emoções e descobertas. As em Pisac foram enormes, e nem havíamos chegados na hora do almoço ainda.

19/set/2011 – dia 5

Cusco/Vale Sagrado

O quinto dia de viagem começou cedo. Se eu não me engano, por volta das 6h. Banho e café da manhã antes de um dia todo de tour pelo Vale Sagrado. Ou seja, por volta das 7h – que era o horário em que o bar do Pariwana abria – estávamos prontos para o desjejum. Já havíamos experimentado o menu óbvio de pães, geléia e manteiga, além de leite e do indefectível e necessário chá de coca. Faltava um desafio… algo que determinasse o punch que teria nosso dia.

A Debs pediu omelete. A Mel, ovos mexidos. E eu resolvi experimentar, ambos.

Pausa dramática: nesse momento, você, ilustre desconhecido ou desconhecedor de meus hábitos alimentares, pergunta “desde quando omelete e ovo mexido é desafio, meu filho?”… pois muito bem. Esclareça-se aqui, por escrito, que em (hoje) 32 anos de vida, eu NUNCA comi ovo (enquanto ovo). O motivo resume-se a uma palavra: refluxo. Mas sabe-se lá por quê nesse dia resolvi desafiar até o refluxo, e entre olhares engraçados de todos, experimentei uma garfada de cada. O da Debs em nada doeu, exceto pelo cagaço de aprontar uma sujeirada logo cedo. O da Mel aproximou-se mais da temível sensação, mas ambos desceram. E eu me senti um vencedor. O espírito para encarar nossa maratona estava preparado.

Eram quase 8h quando fomos atrás da agente que nos venderia os vouchers que davam direito ao tour pelo Vale. O voucher pode ser comprado pra um passeio completo, feito em dois dias, ou com algumas atrações específicas, com duração diária – essa foi a nossa opção, dentro do cronograma que havíamos topado antes da viagem. Os destinos do dia seriam Pisac, Ollantaytambo e Chinchero – esse último que a Debs sequer imaginava do que se tratava e estava completamente fora de nossa ideia original de percurso. Mas alterações de planos estavam aos poucos tornando-se uma constante nessa viagem, e vamos ser sinceros… é o que normalmente acontece mesmo, e o que dá mais graça a todo o processo.

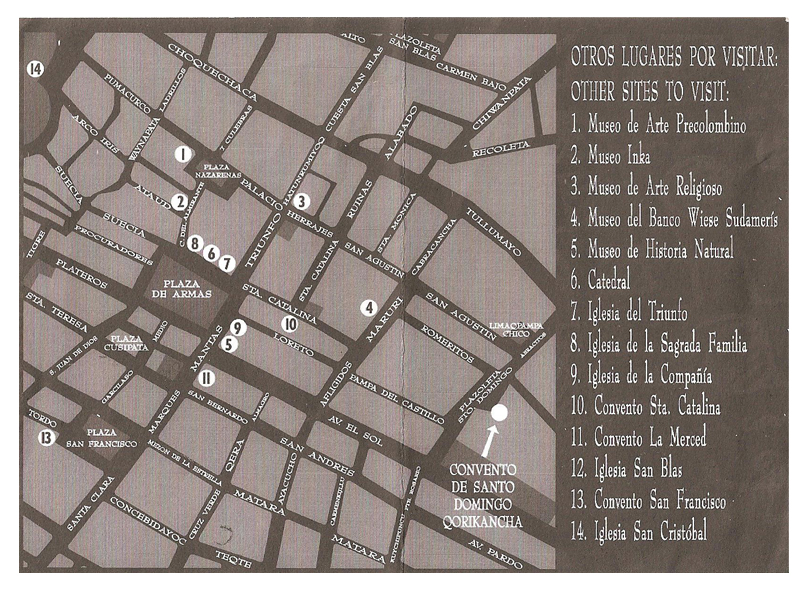

Pontualmente às 8h30 um guia foi buscar a gente no vão central do hostel, e de lá partimos em direção ao microônibus, que estava estacionado na Plaza San Francisco. Estrutura ótima, tudo muito arrumadinho e bacana, partimos em direção ao Vale Sagrado. Nosso guia do passeio era outro, um baixinho muito simpático que durante o percurso foi contando todas as histórias possíveis, e fazendo aquelas piadas que todo grupo turístico é submetido. E não, não estou reclamando… descontrair é válido de todas as formas. Se apresentou a cada um de nós (descobriu que eu era corinthiano, sabe-se lá como, ainda mais comigo de camiseta verde), descreveu os procedimentos, lendas e curiosidades, e tudo em duas línguas – por certos momentos era mais fácil entendê-lo em inglês do que em espanhol.

Nesse momento, passamos a conhecer de tabela um sujeito que se tornaria peça-chave nesse dia (e depois da viagem também): ao lado da minha mãe sentou-se um americano comprido, meio gerjulentão mas muito simpático, chamado Grant. Na conversa com o guia, foi perguntado de onde era – e sendo de Utah, descobriram-se ambos mórmons e afinaram o discurso. Apesar de americano*, o cara era bastante simpático e extrovertido, e mais pra frente saberíamos mais sobre ele.

Apresentações feitas, o ônibus adentrou ao Vale. Jajá, o começo real da jornada.

* Não é discriminação, mas não dá pra comparar a desenvoltura de latinos e americanos. É quase como tentar misturar água e óleo. Reconhecer um americano no exterior ou aqui é algo extremamente fácil.

18/set/2011 – dia 4

Cusco

A verdade verdadeira é que os quatro ficaram encantados com a iguaria local na hora do almoço, e durante nossas pesquisas de restaurante naquele mesmo período, havíamos descoberto que em Cusco existe uma pizza cujo ingrediente principal é salame de alpaca. Culinária local, minha gente… não era nada de tão exótico assim, mas era suficientemente diferente pra gente não perder certas oportunidades. Então voltamos ao hostel…

…onde reencontramos Pablo e Maca, que convidaram todo mundo para… comer pizza! Sim, lá estava a oportunidade de matar o desejo. E seguimos, rumo ao centro histórico. Porém, a pizzaria escolhida foi outra, e nosso desejo adiado. De qualquer forma, seria nossa primeira redonda no Perú (trocadilhos, ah trocadilhos…). Sentamos num lugar que possivelmente ficava em cima do forno à lenha do andar de baixo, dado o calor que se instaurou minutos depois. Antes da pizza chegar, a primeira cerveja local: sim, ainda não havíamos experimentado nenhuma durante a viagem – ao contrário do que fizemos na Argentina, quando eu e a Debs tivemos um surto cervejístico após o fim da “saga Plus”. Então pedi uma Cusqueña, e ela veio…

Bom, eu já tive coleção de latinha. Eu bebo qualquer merda.

Não era ruim. Por sinal, se eu não estiver enganado, foi a única “cerveja local” de toda a viagem mais bebível. Enfim… algumas fatias, uma garrafa simpática dessas abaixo e uns comerciais argentinos na TV (e sim, como os comerciais dos hermanos são melhores que os nossos!), matamos a fome. Mesmo não sendo da forma que sonhávamos, voltamos ao hostel. Durante a manhã, o mesmo Pablo havia nos sugerido um tour por alguns sítios no dia seguinte, inclusive reservando com a responsável pelos pacotes no próprio hostel nossos nomes. A missão era acordar cedo, tomar o café (bacanudo) e acertar nossos tickets. O Pariwana nos acomodava novamente, e após descarregarmos nossos memory cards no cyber coffee para o HD externo cor-de-rosa da Mel, era hora de descansar.

Um aperitivo nós já tínhamos tido. Agora a coisa ia pegar pra valer…

18/set/2011 – dia 4

Cusco

Fato é que a viagem até o momento vinha numa levada de certa forma turística, mas sem nenhum grande sobresalto que fizesse do nosso roteiro algo de “especial” – Perú e Bolívia foram escolhidos como destino por algum motivo, e a partir dessa primeira visita, começaríamos a entender esses porquês. E como entenderíamos…

Chegamos ao então Convento (que é uma igreja) de Santo Domingo, que ficava a poucas ruas de nosso passeio da manhã. Entrando, demos de cara com uma bilheteria, que negociava dois tipos de entradas: para o mosteiro e o templo (pelo horário, não podíamos mais fazer esse passeio), e somente para o templo, que compramos por irrisórios dez dinheiros.

Coricancha foi o mais importante dos templos incas, e era conhecido como Templo do Sol. Por sinal, uma das obras expostas em seu interior explicam um pouco melhor sua função no Império Inca. A Igreja de Santo Domingo foi construída literalmente por cima do templo, utilizando somente as fundações originais como suporte. Porém, num terremoto ocorrido há muitos anos, a igreja veio abaixo, e somente a construção inca permaneceu intacta (mais uma vez, provando que os nativos estavam uns bons anos à frente dos europeus no que se diz respeito à evolução humana). Essa imposição da cultura espanhola, que literalmente devorou o império local, levou a uma divisão de valores que aos poucos fomos descobrindo com a viagem: os deuses e valores espanhóis estão sim presentes no país, mas as raízes – que normalmente teriam desaparecido – resistiram, fosse em estruturas perfeitas e praticamente indestrutíveis, fosse numa espécie de camuflagem que fazia com que os invasores acreditassem terem imposto seus valores, quando na verdade estes estavam misturados às raízes culturais e apresentados de uma maneira nova – uma camuflagem que ludibriava os espanhóis e permanecia valorosa e forte aos olhos do povo.

A beleza do templo igualava-se ao impacto que havíamos tido quando passeávamos pelas ruas de Cusco. As histórias contidas em cada detalhe descoberto traziam aquele quê de realidade que só uma viagem traz. Esqueça as fotos e os livros de História. Poder pegar, sentir, cheirar e ver as cores, relevos e texturas das coisas é fazer a vida real. Era um começo tímido e pequeno num universo de coisas que ainda haviam em nosso caminho. Mas era, e era bom demais estar ali naquele fim de tarde gelado e ensolarado.

Explicar Coricancha é redundância – existem fontes muito mais ricas e minuciosas do que minha memória pra isso. Mais do que o impacto cultural, as imagens continuavam nos encantando.

A tarde termina, a fome aperta. E nós tínhamos um plano em mente. Mal sabíamos o quão errado ele daria dali a pouco… mas isso jajá eu conto.

P.S.: Hiatos como os que aconteceram durante os relatos justificam-se em trabalho. Mas as memórias, como pode-se notar, permanecem vivas e bastante coloridas. As fotos ajudam. A experiência compartilhada é mais fácil de ser lembrada. E assim, a gente retoma de onde paramos. E tocamos em frente.

Não lembro quando escrevi algo pessoal por aqui pela última vez.

Entenda-se por pessoal algo realmente íntimo, da minha cabeça ou do meu corpo, essencialmente de dentro de mim. Não acho que foi por desinteresse, pois mudar é uma necessidade diária das mais reais. A cada dia, um mundo de besteira, de informação vazia, de sentimentos alheios que não me dizem absolutamente nada – mas me munem de leituras e mais leituras sobre o cotidiano de uma enorme parcela de gente que, sem uma timeline no Facebook, possivelmente seria esquecida da minha vida em pouco tempo. Interrompi em algum lugar do passado minha paciência com esse universo vazio, e hoje, mais do que algo por educação, tenho preguiça de me indispor.

Julgar e ser julgado é um esporte. Um vício que te consome de tal maneira que, se você mesmo não for capaz de eliminar do seu cotidiano as pessoas e sensações que te arrebentam, cada dia parece uma batalha – onde depois de lutar pela sobrevivência durante horas e horas da mais completa avalanche de imbecilidade de indivíduos egoístas, egocêntricos, sentimentais, falsos, vazios, interesseiros, hypes ou autosuficientes, olhamos pra trás e sentimos vergonha de termos gasto momentos preciosos de nossa existência levantando bandeiras contra filosofias pessoais de gente que daqui a pouco não lembraremos o nome.

Pense em quantas pessoas você realmente coleciona e (mais importante, acho que posso dizer isso num ímpeto de auto-análise) te colecionam.

Cheguei a um ponto em que certas coisas na vida estão estabelecidas, mas não, não parei de sentir. Simplesmente resolvi valorizar mais e mais meu universo pessoal, e guardá-lo pra mim – e para os poucos em quem realmente confio e que possuem acesso irrestrito à minha vida. Acho que com o passar do tempo, aquela necessidade de afirmação perante uma multidão muda. Ou muda a multidão, no caso. Afinal de contas, muitos e poucos são valores que igualmente variam. Me importo muito com pouca gente. Muito trabalho hoje, na minha realidade, gera pouco dinheiro, mas que me rende muito mais do que antes.

E por essa percepção de grandezas ser algo extremamente pessoal, de que adianta botar a cara pra bater aqui fora? Mostrar algo além? Hoje a única coisa que me parece realmente necessária e digna de propagação é o meu trabalho – afinal, é ele que me vende, e que me sustenta. No mais, é tudo pessoal. Assim como aquilo que escrevo nesses e em tantos outros parágrafos nessa última década. De que vale a expectativa de comentários e mais comentários, quando são poucas as opiniões que realmente mexem comigo? Já pensaram em quanto tempo e saúde a gente perde aguardando um telefonema, uma resposta, uma recíproca de quem nos esqueceu por aí? E o quanto isso machuca quando vem (e se vem) de uma maneira meio quadrada, batendo nas quinas? Você faz ideia de quanto é fácil “saberem” da gente, e por consequência, alimentarem uma imagem daquilo que somos, baseado somente naquilo que mostramos?

Eu já pensei. E não gostei, porque disso, mais do que opiniões, chegam respostas. E o ser humano é criativo nessas horas – pro bem e pro mal.

Estava assistindo ontem a um documentário sobre a vida de Johnny Cash – um daqueles ídolos controversos cuja personalidade me traz uma identificação absurda, por ser um cara que lutava contra demônios pessoais, e mesmo assim conquistava ao invés de fazer deles sua imagem final. Um monstro, no melhor dos sentidos. E em certo momento, alguém disse: “Johnny era aceito – apesar de todos os seus defeitos e deslizes – por ser sincero, por não mentir. As pessoas que são sinceras recebem um grau de tolerância maior das outras pessoas, pois tanto seus erros como seus acertos estão ali, nítidos e explícitos, o tempo todo. É o ser humano em sua essência”. Eu discordo dessa afirmação, porque essa mesma essência ofende aos que não aceitam ou não estão prontos para críticas. Quem não se interessa em analisar a si mesmo pouco se importa pra sua sinceridade. E vejo muita gente esperando que o mundo mude, ao invés de fazer algo a respeito pela própria vida. É pouco, quase nenhum o cuidado com aquilo que se fala e se faz. A tal essência esvaziou-se numa tentativa absurda de querermos nos destacar em meio a essa multidão de anônimos e desconhecidos que passou a povoar e movimentar involuntariamente nossas vidas.

Não sei se em algum momento seremos capazes de olhar pra trás, e enxergarmos a diferença de tempo e energia gastos com coisas que realmente nos importam. Acho que hoje, estando em casa e um pouco imune a certos venenos que fizeram parte da minha vida em determinados contextos, essa valorização da privacidade e da relevância ganharam força. Não sei se por isso, ou realmente por essa preguiça social que aos poucos me domina e me faz pensar cada vez mais em quem realmente me modifica e me toca. O que sei de fato é que dizer não, afastar ou desistir de coisas que realmente não me acrescentam trouxeram uma nova realidade em um momento que é pouco o tempo que tenho pra me derramar em linhas e linhas de um universo só meu. Um exercício que sempre gostei e que continuarei fazendo, porque minha prestação de contas com minha memória permanece intacta. Mas a essência, e aquilo que de fato me motiva todos os dias – essa coisa que varia tanto, e que te faz por dias acordar absurdamente elétrico e louco, em outros derrotado e descrente de tudo e todos – passa a ser território mais que particular. Que por vezes eu talvez abra as janelas, pois respirar é preciso. Mas que dia-a-dia, é coisa minha, e de mais ninguém.

É me respeitando que eu posso enxergar quem faz o mesmo por mim. Os sentimentos não somem. Eles apenas mudam, assim como sua urgência em aflorar. E pra quem eles devem chegar – fracionados ou inteiros. Todo o resto é informação vazia e tempo perdido. E esse tempo, com o passar dos anos, mostra-se cada vez mais precioso. Quero chegar lá frente, olhar pra trás e notar que pra minha vida, eu dediquei momentos a coisas realmente relevantes, e que resumiram minha existência em algo bom pra mim e pros meus. Sejam eles quanto e quem forem. E que valham a pena.